Nach einem Herzinfarkt entsteht im Herzen Narbengewebe, das die Ausbreitung elektrischer Signale stören und das Risiko für Herzrhythmusstörungen erhöht. Ein Forschungsteam des UKB und der Universität Bonn hat nun eine gentherapeutische Methode entwickelt, die das Tunnelprotein Connexin 43 gezielt im Narbengewebe anreichert und so die elektrische Weiterleitung im betroffenen Bereich verbessert. In Versuchen mit Mäusen konnte dadurch die Häufigkeit gefährlicher Rhythmusstörungen deutlich verringert werden. Die Ergebnisse wurden im „Journal of Physiology“ veröffentlicht.

Fibroblasten im Narbengewebe – Ursache für gestörte Herzfunktion

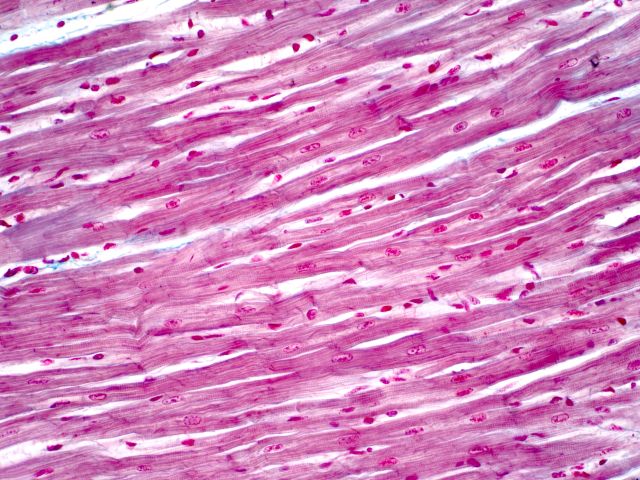

Kommt es zu einem schweren Herzinfarkt, sterben zahlreiche Herzmuskelzellen ab. An ihrer Stelle entsteht im betroffenen Bereich eine Narbe, die der Stabilisierung der Herzwand dient. In diesem Narbengewebe dominieren sogenannte Fibroblasten (FB), also Bindegewebszellen. „Das führt dazu, dass sich der Herzmuskel in diesem Areal nicht mehr zusammenziehen kann und auch die elektrische Reizleitung dort dauerhaft beeinträchtigt ist“, erklärt Prof. Dr. Wilhelm Röll, Oberarzt am Herzzentrum des UKB und Mitglied im Forschungsbereich „Life & Health“ der Universität Bonn. Prof. Dr. Bernd K. Fleischmann vom Institut für Physiologie I am UKB, ebenfalls Mitglied im Transdisziplinären Forschungsbereich (TRA) „Life & Health“, ergänzt: „FB produzieren nur sehr geringe Mengen des Tunnelproteins Connexin 43, das für die schnelle Weiterleitung elektrischer Signale zwischen Herzmuskelzellen notwendig ist.“ Über dieses Protein sind Herzmuskelzellen elektrisch eng miteinander verbunden, sodass Signale blitzschnell weitergegeben werden können. Zwischen den FB der Narbe fehlt diese Verbindung jedoch weitgehend, was insbesondere an der Grenze zum gesunden Herzmuskel – dem sogenannten Myokard – die Entstehung von Herzrhythmusstörungen begünstigt. Bislang stehen nur wenige gezielte Behandlungsmöglichkeiten für das Narbengewebe des Herzens zur Verfügung, was die Therapieoptionen stark limitiert.

Gezielte Gentherapie mit Magnetischen Nanopartikeln im Narbengewebe

Das Forschungsteam aus Bonn verfolgte das Ziel, eine wirkungsvolle Methode zu entwickeln, um das Tunnelprotein Connexin 43 gezielt in das Narbengewebe nach einem Herzinfarkt einzubringen. Dafür nutzten sie das Moloney Murine Leukemia Virus (MMLV) als Transportmittel für das Gen, das zuvor mit magnetischen Nanopartikeln verbunden und mithilfe eines Magnetfelds in die Bindegewebszellen des Herzens (FB) eingeschleust wurde. Diese Zellen waren daraufhin in der Lage, Connexin 43 zu produzieren. Wie Co-Erstautor Timo Mohr, Doktorand an der Universität Bonn, erklärt, war dabei besonders neu, dass das Retrovirus MMLV gezielt genetisches Material in FB, nicht aber in Herzmuskelzellen, einbringen kann. Durch den Einsatz der magnetischen Nanopartikel blieb das Virus überwiegend an der gewünschten Stelle im Herzen.

Zusätzlich versah das Forschungsteam das MMLV mit einem Fluoreszenzmarker Namens mCherry, um die erfolgreiche Übertragung des Gens sichtbar zu machen. Mit diesem Ansatz gelang es ihnen, innerhalb kurzer Zeit eine deutliche Übertragung des Gens auf die Myo-FB zu erreichen – und zwar nicht nur im Labor, sondern auch im Mausmodell: Drei Tage nach einem Herzinfarkt wurden die MMLV/Nanopartikel-Komplexe gezielt in das betroffene Gewebe der Mäuse injiziert und ebenfalls mit einem Magnetfeld fixiert. Zwei Wochen später konnten die Wissenschaftler mithilfe des Fluoreszenzmarkers nachweisen, dass die FB in der Narbe das gewünschte Gen übernommen hatten. Funktionelle Tests zeigten schließlich, dass die Mäuse, deren Narbengewebe Connexin 43 produzierte, nur halb so häufig unter gefährlichen Herzrhythmusstörungen litten wie die Kontrollgruppe ohne das Tunnelprotein.

„Grundsätzlich könnte diese Therapie künftig auch in der Klinik eingesetzt werden – möglicherweise sogar für Anwendungen außerhalb des Herz-Kreislauf-Systems. Vorher müssen jedoch passende Retroviren gefunden werden, die menschliche kardiale FB effektiv übertragen können, und die Ergebnisse müssen in einem Großtiermodell bestätigt werden“, erklärt Prof. Röll, der gemeinsam mit Prof. Fleischmann die Studie leitete.

Beteiligte Institute und Förderung

Die experimentellen Untersuchungen wurden im Rahmen des von der DFG geförderten Verbundprojekts SFB 1425 an der Universität Freiburg durchgeführt, in Kooperation mit dem Institut für Pharmakologie und Toxikologie der TU München sowie dem Institut für Experimentelle Kardiovaskuläre Medizin der Universität Freiburg.

Quelle: Pressemitteilung idw / ukb Universität Klinikum Bonn

Originalpublikation: Timo Mohr, Miriam Schiffer et al. Efficient in vivo targeting of the myocardial scar using Moloney Murine Leukemia Virus complexed with nanoparticles; Journal of Physiology. 2025; DOI: https://doi.org/10.1113/JP288020